過去の特別展・企画展

サテライト展示@マーゴ

サテライト展示@マーゴ

けんぱくミニ展示「ティラノサウルス類の系譜」

2023/12/26(火) ~

2024/01/23(火)

岐阜県博物館の移動展をマーゴ(関市)で行います。

ティラノサウルス・レックスは、中生代白亜紀末(約6800~6600万年前)の北アメリカに生息していた全長約12mにも達する、最も進化した大型のティラノサウルス類です。一方、最初期のティラノサウルス類は全長が5mにも満たない小さな恐竜でした。

この移動展示では、ティラノサウルス類が、いつ、どこで誕生し、どのように進化したのかを岐阜県博物館所蔵の標本で紹介します。

第5回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

第5回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

2024/12/03(火) ~

2024/12/28(土)

WEBサイト「全国子ども考古学教室」を見て、遺跡や出土品などをテーマに、新聞を作って応募しよう!

サテライト展示@モレラ岐阜けんぱくミニ展示「美しき鉱物の世界」

サテライト展示@モレラ岐阜けんぱくミニ展示「美しき鉱物の世界」

2024/02/22(木) ~

2024/03/14(木)

岐阜県博物館の移動展をモレラ(本巣市)で行います。

地球が誕生し46億年、大地には長い地球の営みで生み出された鉱物が至るところに眠っています。

サテライト展示では、企画展「美しき鉱物の世界」で展示している鉱物たちを鉱物標本と写真で紹介します。

ぜひご覧ください。

サテライト展示@カラフルタウン岐阜

サテライト展示@カラフルタウン岐阜

「美しい鉱物の世界」

2024/10/01(火) ~

2024/10/26(土)

岐阜県博物館の移動展をカラフルタウン岐阜(岐阜市)で行います。

地球が誕生し46億年、大地には長い地球の営みで生み出された鉱物が至るところに眠っています。

サテライト展示では、鉱物標本と写真で紹介します。ぜひご覧ください。

_sanitized_2024_01_17-12_49-002-300x200.jpg) サテライト展示@マーゴ

サテライト展示@マーゴ

けんぱくミニ展示「美しき鉱物の世界」

2024/01/24(水) ~

2024/01/30(火)

岐阜県博物館の移動展をマーゴ(関市)で行います。

地球が誕生し46億年、大地には長い地球の営みで生み出された鉱物が至るところに眠っています。

サテライト展示では、企画展「美しき鉱物の世界」で展示している鉱物たちを鉱物標本と写真で紹介します。

ぜひご覧ください。

サテライト展示@マーゴ

サテライト展示@マーゴ

「卵 色と形のふしぎ」

2025/04/18(金) ~

2025/05/12(月)

博物館・岐阜大学連携特別企画展「鳥の卵のひみつ―Bird Eggs―」関連サテライト展示を実施します。

岐阜県博物館の展示物が、みなさんの近くへ出張! 博物館の展覧会をチラ見するチャンスです。お買い物ついでにお立ち寄りください。

日本人は卵をよく食べます。令和5年度の消費量は、一人あたり320個で、ほぼ毎日、食べていることになりますが、存在が当たり前すぎて、じっくり見たことがないかもしれません。今回の展示では、岐阜県博物館と岐阜大学が所蔵する鳥類や恐竜の卵を展示します。卵の色や形のふしぎを存分に楽しんでください。(画像:トロオドン科恐竜の復元模型 徳川広和作・岐阜県博物館蔵)

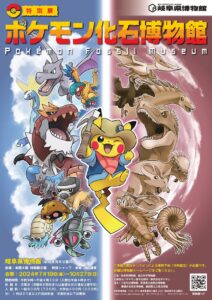

特別展「ポケモン化石博物館」

特別展「ポケモン化石博物館」

2024/07/19(金) ~

2024/10/27(日)

この度、岐阜県博物館で特別展「ポケモン化石博物館」を開催することが決定いたしました。

人気ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場するふしぎな生き物「ポケモン」にはカセキから復元されるポケモン (以下「カセキポケモン」と呼ぶ) がいくつか知られています。この展示は、「カセキポケモン」と私たちの世界で見つかる「化石・古生物」を見比べて、似ているところや異なっているところを発見し、古生物学について楽しく学んでいただくものです。ポケモンの世界の「カセキ博士」とお手伝いの「発掘ピカチュウ」、私たちの世界の博士たちの案内で展示をめぐり、それぞれの世界の「かせき」をじっくり見比べてみましょう!

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは 任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

企画展「雑草とよばないで」

企画展「雑草とよばないで」

2025/03/18(火) ~

2025/06/15(日)

田や畑、道端、空き地などに繁茂し、厄介ものとして見向きもされない植物たち。雑草とよばれるのは、一般的にそのような植物です。しかしながら、個々の植物に注目すると、それぞれに名前があり、美しい花を咲かせ、巧みに生きています。雑草が茂った場所は、見方を変えれば、それぞれの季節に、その場所特有の野生植物が咲き乱れるお花畑です。

本企画展では、雑草とよばれる植物を通して、植物の生き方や、生きもの同士のつながり、人間生活との関わりを紹介します。本企画展が、身近な自然に目を向けるきっかけとなれば幸いです。

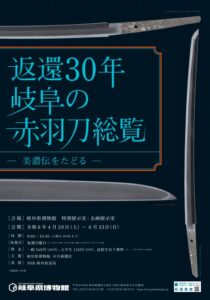

企画展「返還30年 岐阜の赤羽刀総覧:美濃伝をたどる」

企画展「返還30年 岐阜の赤羽刀総覧:美濃伝をたどる」

2024/04/20(土) ~

2024/06/23(日)

接収刀剣類、いわゆる「赤羽刀」返還からまもなく30年になることから、岐阜県内の赤羽刀を総覧する展覧会を開催します。赤羽刀とは、第二次世界大戦後、日本の武装解除の一環でGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に接収された後、文化財として返却され、全国の公立博物館等に無償譲渡された日本刀です。

岐阜県博物館が所在する関市は現在も多くの刀剣関係の職人(刀職)が活躍する中世以来の刀剣産地であるため、全国最多の赤羽刀を受領し、当館も多くの赤羽刀を所蔵しています。

本展は、関市・岐阜県博物館の整備済み赤羽刀を主に、美濃鍛冶の始まりである西郡・赤坂鍛冶から最盛期の関鍛冶、さらに幕末の美濃刀まで、約70振りを展示します。また、関市においても連携展覧会を同時開催し、岐阜県博物館を含む市内3会場で、併せて100振りを越える美濃ゆかりの赤羽刀が一望できます。

古くは室町時代の兵変から先の戦争まで、あまたの戦乱を潜り抜け、多くの先人の努力で伝世された郷土刀の一大コレクション群と出会うまたとない好機となります。ぜひ来場・鑑賞ください。

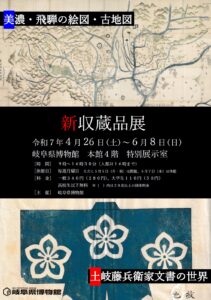

新収蔵品展「美濃・飛騨の絵図・古地図/土岐藤兵衛家文書の世界」

新収蔵品展「美濃・飛騨の絵図・古地図/土岐藤兵衛家文書の世界」

2025/04/26(土) ~

2025/06/08(日)

岐阜県博物館では、岐阜県ゆかりの人文(考古、歴史、民俗、美術工芸)、自然(動物、植物、地学、古生物)の各分野に関する資料を収集しています。

本展では、令和6年度に寄贈・収集された歴史分野の資料を中心に、絵図や古文書などの新収蔵品を紹介します。新たに博物館に仲間入りした収蔵品の魅力をお楽しみください。

「美濃・飛騨の絵図・古地図」

関ヶ原合戦図、美濃国絵図、飛騨高山絵図…など、岐阜県(美濃・飛騨)ゆかりの絵図・古地図を紹介します。

「土岐藤兵衛家文書の世界」

美濃国守護・土岐氏の子孫で、徳川将軍家の旗本・土岐藤兵衛家に伝わった古文書を紹介します。

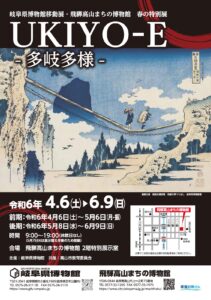

岐阜県博物館移動展・飛騨高山まちの博物館春の特別展「UKIYO-E -多岐多様-」

岐阜県博物館移動展・飛騨高山まちの博物館春の特別展「UKIYO-E -多岐多様-」

2024/04/06(土) ~

2024/06/09(日)

江戸時代に庶民の娯楽や世相を紹介し人気を博した浮世絵は、開国によって国外にも流通しヨーロッパ画壇にも大きな影響を与えました。その芸術的価値は高く評価され、現在も日本を代表する文化の一つとして位置づけられています。今回は岐阜県博物館の所蔵する作品のうち、浮世絵に描かれた多様な岐阜(飛騨・美濃)の魅力を紹介します。

-212x300.jpg) 移動展

移動展

「伝統、そして傑作―岐阜県博物館コレクションを中心に―」

(会場:飛騨高山まちの博物館)

2025/04/12(土) ~

2025/06/15(日)

岐阜県は、一位一刀彫や美濃焼、鵜飼をはじめとした多くの文化遺産を有しています。これらは、“伝統”として世代を超え大切に受け継がれるだけでなく、時代の変遷とともに多彩な“傑作”も生み出し、岐阜県が世界に誇る文化・伝統となっています。

今回は、岐阜県の誇るべき“伝統”のなかで、美術作品、技術、民俗芸能の分野から、岐阜県博物館が所蔵する資料を中心に、受け継がれてきた“伝統”と“傑作”を知っていただき、その魅力を再発見していただくことを願っています。

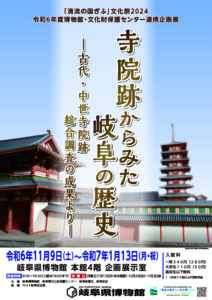

博物館・文化財保護センター連携企画展 「寺院跡からみた岐阜の歴史 ―古代・中世寺院跡総合調査の成果より―」

博物館・文化財保護センター連携企画展 「寺院跡からみた岐阜の歴史 ―古代・中世寺院跡総合調査の成果より―」

2024/11/09(土) ~

2025/01/13(月)

岐阜県下では令和4年度まで実施された岐阜県古代・中世寺院跡総合調査によって、1,918か寺の古代・中世寺院が確認されました。一方、各地で古代・中世寺院跡を対象とした発掘調査が実施されています。それらの調査によって、寺院跡からみた県内の古代・中世の様子が少しずつ明らかになってきました。

本連携企画展では、岐阜県古代・中世寺院跡総合調査の成果報告と、県内の主な寺院跡の発掘調査の出土品を展示し紹介します。

特別展 岐阜の祭り みんなのこころ粋(いき)

特別展 岐阜の祭り みんなのこころ粋(いき)

2023/07/07(金) ~

2023/09/03(日)

日本には、多種多様の祭礼があります。

ここ岐阜県も同様で、豊かな自然環境のもと、地域の生活や文化と深くかかわってきた「祭り」をとりあげた展示を開催します。

美濃、飛騨問わず、岐阜県内の様々な地域における「祭り」を知ることで自分の住む地域以外の「祭り」や年中行事への興味関心をよりもっていただき、古くから伝承されている「祭り」への今後の参加、祭りを伝承しようとする思いを高めていただきたいです。

近年、新型コロナウィルスの影響によって、各地のまつりが縮小、中止されています。この展示を通して、来館者には最近見られなかった祭りの姿を再び想起するためにも、ぜひお越しください。

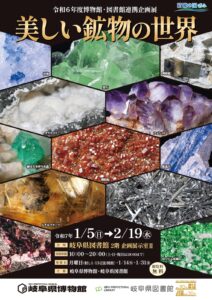

博物館・図書館連携企画展「美しい鉱物の世界」

博物館・図書館連携企画展「美しい鉱物の世界」

2025/01/05(日) ~

2025/02/19(水)

【ご注意ください】会場は「図書館」です(「博物館」ではありません)

地球が誕生し46億年、この長い地球の営みで生み出された鉱物は大地の至る所に眠っています。これらの鉱物は資源として活用されるだけではなく、その美しさから装飾に使われるなど、人の目も楽しませてきました。また、かつては岐阜県にも日本有数の鉱山があり、多くの鉱物が産出していました。

今回の展示では、当館がこれまで収集したものの中から、きれいな色や不思議な形の鉱物、地球をつくるもととなった隕石などを厳選し、展示します。

-300x225.jpg) サテライト展示@モレラ岐阜

サテライト展示@モレラ岐阜

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/04/26(金) ~

2024/05/23(木)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

-300x225.jpg) サテライト展示@イオンモール土岐

サテライト展示@イオンモール土岐

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/05/31(金) ~

2024/07/04(木)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

※こちらの展示はパネル展示です。

-300x225.jpg) サテライト展示@イオンモール各務原インター

サテライト展示@イオンモール各務原インター

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/09/13(金) ~

2024/09/23(月)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

-300x225.jpg) サテライト展示@アクティブG

サテライト展示@アクティブG

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/08/01(木) ~

2024/08/28(水)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

-300x225.jpg) サテライト展示@マーゴ

サテライト展示@マーゴ

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/04/13(土) ~

2024/05/12(日)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

※こちらの展示はパネル展示です。

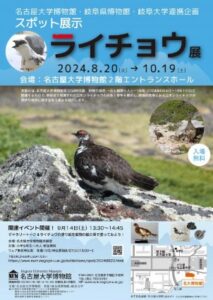

名古屋大学博物館・岐阜県博物館・岐阜大学連携企画

名古屋大学博物館・岐阜県博物館・岐阜大学連携企画

「スポット展示 ライチョウ展」

2024/08/20(火) ~

2024/10/19(土)

岐阜県は、標高3,000メートルを超える飛騨山脈から木曽三川が流入する濃尾平野まで、地域によって気候や地形に大きな差があり、多種多様な生物が見られます。なかでも、ライチョウは、御嶽山、乗鞍岳及び飛騨山脈に生息し、岐阜県の豊かな自然を象徴する鳥です。

現在、ライチョウは絶滅の危機にあり、さまざまな方法で保全活動が行われています。そのなかで、乗鞍岳に生息するライチョウが中央アルプスの個体群の復活に貢献するなど、重要な役割を果たしています。今回のスポット展示は、名古屋大学博物館第32回特別展「飛騨の自然 ー石と植物と人とー」に関連するもので、乗鞍岳で保護されたニホンライチョウの剥製と骨格を展示し、絶滅の危機にあるニホンライチョウの現状や保全に関する取り組みを紹介します。

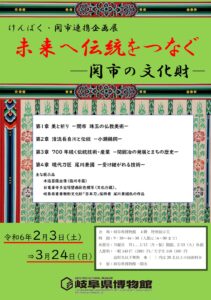

けんぱく・関市連携企画展

けんぱく・関市連携企画展

「未来へ伝統をつなぐ 関市の文化財」

2024/02/03(土) ~

2024/03/24(日)

関市と岐阜県博物館の連携展示を開催します。

今回は、「未来へ伝統をつなぐ」をテーマに関市の伝統と文化財について取り上げ、関市の魅力を紹介します。

-300x209.jpg) サテライト展示@カラフルタウン岐阜

サテライト展示@カラフルタウン岐阜

けんぱくミニ展示「ティラノサウルス類の系譜」

2024/07/20(土) ~

2024/08/17(土)

岐阜県博物館のサテライト展示をカラフルタウン岐阜(岐阜市)で開催します。

ティラノサウルス・レックスは、中生代白亜紀末(約6800~6600万年前)の北アメリカに生息していた全長約12mにも達する、最も進化した大型のティラノサウルス類です。一方、最初期のティラノサウルス類は全長が5mにも満たない小さな恐竜でした。

この移動展示では、ティラノサウルス類が、いつ、どこで誕生し、どのように進化したのかを岐阜県博物館所蔵の標本で紹介します。

イメージイラスト:小田隆画

第4回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

第4回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

2023/12/01(金) ~

2023/12/17(日)

WEBサイト「全国子ども考古学教室」を見て、遺跡や出土品などをテーマに、新聞を作って応募しよう!

「第4回kid's考古学新聞コンクール」には、<5・6年の部>に144点、<チャレンジの部>に12点、計156点の応募があり、入賞27作品が選出されました。

第4回の入賞作品を初展示します。

-300x225.jpg) サテライト展示@マーサ21

サテライト展示@マーサ21

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画「絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ」

2024/08/04(日) ~

2024/08/31(土)

絶滅危惧種であり、保全活動が行われている貴重な鳥「ライチョウ」に関わる資料を展示します。

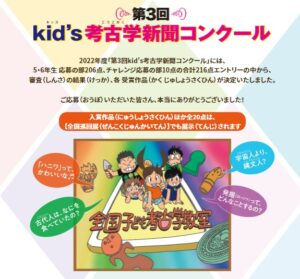

第3回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

第3回kid's考古学新聞コンクール(全国巡回展)

2023/11/18(土) ~

2023/11/30(木)

WEBサイト「全国子ども考古学教室」を見て、遺跡や出土品などをテーマに、新聞を作って応募しよう!

「第3回kid's考古学新聞コンクール」には、小学校5・6年生応募の部に206点、チャレンジ応募の部に10点、計216点のエントリーがありました。

本展は、入賞作品ほか20点の全国巡回展です。

歴史資料館・博物館連携企画展「美濃 徳川領国への道」

歴史資料館・博物館連携企画展「美濃 徳川領国への道」

2023/10/14(土) ~

2023/11/26(日)

江戸時代の美濃は、最大20万石近くの幕府領が設定され、また数多くの譜代大名が置かれた、徳川氏の領国とも言うべき地域であった。

しかし美濃は、徳川氏の元からの領国ではない。

戦国時代末期、美濃は織田信長の本拠地であり、また信長の統一事業を継承し、天下を統一した豊臣秀吉にとっても重要な領地であった。

徳川氏が美濃に本格的に勢力を伸ばすのは、家康が関ヶ原合戦で勝利した後である。

本展では、歴史資料館所蔵資料により、織田・豊臣両氏の領国であった美濃が、関ヶ原合戦後、徳川氏の領国となっていく様子を紹介する。また、県博物館所蔵の関連資料もあわせて展示する。

企画展 天下人 家康と美濃の諸将

企画展 天下人 家康と美濃の諸将

2023/02/04(土) ~

2023/03/19(日)

岐阜の地は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人が統一権力を形成していくなか、重要な役割を果たした。慶長5年(1600)、岐阜城の戦いをはじめ、東西両軍は美濃の各地でしのぎを削り、ついに関ヶ原の合戦で家康が政権の帰趨を決した。一連の戦い舞台となった美濃の勢力図は、家康主導のもとで大きく塗り替えられ、幕領や小藩領が混在するようになった。

本展示では、家康との関わりが深い武将たちに焦点を当て、彼らゆかりの文化財の展示や城館の紹介を通じて、家康の時代を経て美濃の地がどのように変化していったのかを探る。

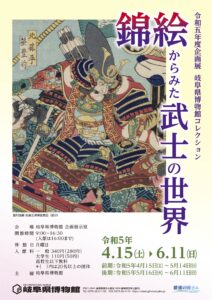

企画展 錦絵からみた武士の世界

企画展 錦絵からみた武士の世界

2023/04/15(土) ~

2023/06/11(日)

錦絵とは、江戸時代中期から明治時代に流行した多色刷りの木版画のことです。錦絵にはその当時の流行や世の中のあり様が描かれ、時には幕府への不満を風刺として表現されました。幕府からの弾圧の対象になる時代もありましたが、絵師たちによる様々な工夫の末、多くの作品が世に広まり、1854年の開国以降は海外への流出を契機にヨーロッパ画壇においても影響を与え、現在も「ジャポニスム」として評価を得ています。岐阜県博物館では、1998年より錦絵の収集をはじめて今年で25年目を迎えます。今回は、数多く収蔵された錦絵のうち、歴史や伝説で勇ましい活躍をする侍・武士に焦点を当てて紹介していきます。

博物館・図書館連携企画展

博物館・図書館連携企画展

岐阜の城館探訪Ⅱ ―最近の調査成果からみた岐阜の戦国―

2023/04/22(土) ~

2023/06/18(日)

岐阜県下では、800ヶ所以上の中世城館・近世城郭遺跡が知られ、地域の歴史をあらわす遺跡として大切に保護されています。また、さらなる地域の歴史解明や地域のシンボルとして保存し活用することを目指し、現在も各地で調査研究が盛んにおこなわれています。

今回は、特に国指定史跡を目指して調査研究が進められている城館跡を紹介し、戦国の岐阜の歴史解明の現在を知る機会としたいと考えます。

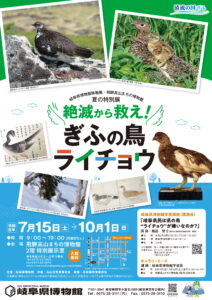

移動展 絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ

移動展 絶滅から救え!ぎふの鳥ライチョウ

2023/07/15(土) ~

2023/10/01(日)

ライチョウは岐阜県の豊かな自然を象徴する鳥で、御嶽、乗鞍岳及び飛騨山脈などに生息しています。 現在、ライチョウは絶滅の危機にあり、さまざまな方法で保全活動が行われています。そのなかで、乗鞍岳に生息するライチョウが中央アルプスの個体群の復活に貢献するなど、重要な役割を果たしています。

今回の展示では、岐阜県博物館が所蔵するライチョウに関わる資料を展示することで、岐阜県の豊かな自然の姿を紹介するとともに、ライチョウの保護活動への関心を高める機会とします。

【写真】乗鞍岳のライチョウ(撮影 楠田哲士)

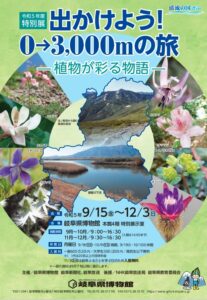

特別展 出かけよう!0→3,000mの旅 植物が彩る物語

特別展 出かけよう!0→3,000mの旅 植物が彩る物語

2023/09/15(金) ~

2023/12/03(日)

岐阜県には、河口部の海抜0m地帯から、標高の高い山まであり、実にその標高差が3,000mを越えています。この標高差は全国でも珍しく、そこに住まう生物も多種多様です。このように標高差が大きい岐阜県では、海に接していなくとも動植物の種類が多く、他では見ることのできない貴重なものも見ることができます。

本特別展では、岐阜海抜0mから標高3,000mまでの旅路を辿り、植物を中心とした岐阜の豊かな自然が彩る物語について紹介します。変化に富んだ自然の宝箱を開き、魅力ある自然と触れ合う旅に出かけましょう。

岐阜県博物館・岐阜大学・名古屋大学博物館連携企画展

岐阜県博物館・岐阜大学・名古屋大学博物館連携企画展

おもしろい骨のはなし しらべる・つくる・のこす

2023/10/23(月) ~

2023/12/06(水)

現在、私たちヒトと同じ脊椎動物は約7万種が知られている。最初の脊椎動物は海で生まれ、顎を持たない魚のような形をした生物であった。その後、脊椎動物は、顎を獲得し、効率よく餌を取ることができるようになり、さらには四肢の進化にともない、陸上や空中へ進出した。

今回の企画展では、博物館や大学での骨に関わる研究や資料収集活動を紹介しながら、さまざまな動物の骨の標本を展示することで、動物の骨の形の不思議さや美しさを楽しみ、多様な生物の世界への関心を高める機会とする。

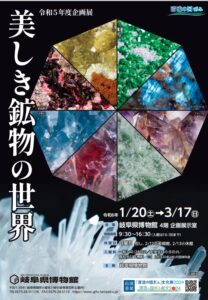

企画展 美しき鉱物の世界

企画展 美しき鉱物の世界

2024/01/20(土) ~

2024/03/17(日)

地球が誕生し46億年、この長い地球の営みで生み出された鉱物は大地の至る所に眠っています。これらの鉱物は資源として活用されるだけではなく、その美しさから装飾に使われるなど、人の目も楽しませてきました。

今回の展示では、きれいな色や不思議な形の鉱物の他にも、紫外線で発光するものや隕石なども展示します。特に、岐阜県で発見された鉱物や、話題となった北海道石、火星から飛来した隕石は必見です。

当館が新たにコレクションに加えたものも多数展示しますので、地下に眠る貴重で魅力的な鉱物たちをこの機会にぜひご覧ください。

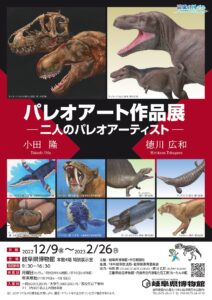

特別展

特別展

パレオアート作品展 -二人のパレオアーティスト-

2022/12/09(金) ~

2023/02/26(日)

本特別展では、古生物の復元作品として、小田隆氏(画家・イラストレーター)の古生物復元画と、徳川広和氏(古生物復元模型作家)の古生物復元模型をそれぞれ作品展示します。これらの作品を通して、古生物の科学的な側面だけでなく、彼らの生き生きとした姿を感じるとともに、芸術作品(アート)としての技術や価値など多方面から展示を楽しんでいただけますと幸いです。

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画展(会場:岐阜大学)

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画展(会場:岐阜大学)

岐阜県の野生動物 身近で多様な「隣人」たち

2022/10/28(金) ~

2022/12/09(金)

標高0mから3000mまで、広大な森林と多数の河川に恵まれた岐阜県は自然豊かな地域であり、さまざまな調査・研究によって植物相や動物相が明らかにされている。しかし、身近な野生動物については、特産品である淡水魚のアユや、獣害を引き起こすイノシシ、ニホンジカなどへの関心は高いものの、地域の生態系を構成する多様な小・中型哺乳類や、爬虫類、両生類のことはあまり知られていない。

今回の展示では、私たちの身の回りの哺乳類・爬虫類・両生類・十脚類に焦点を当て、岐阜県内の野外で確認された外来種を含む全種の写真および標本、およびそれらに関する調査・研究についての展示を行うことで、岐阜県の豊かで魅力的な自然を紹介する。

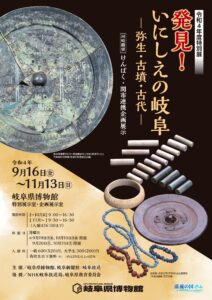

特別展

特別展

発見!いにしえの岐阜 弥生・古墳・古代

2022/09/16(金) ~

2022/11/13(日)

開発や史跡整備に伴う数多くの発掘調査によって、県下においても重要な“発見”が相次いでいます。本特別展では、それらの中から弥生時代から古代の選りすぐりの“発見”を出土品によって紹介するとともに、調査・研究が大きく進んだ弥生時代末から古墳時代初めの墳墓・古墳にも特に注目し、あらためて岐阜の歴史に思いをはせる展覧会とします。

けんぱく・関市連携企画展示「60年ぶりの御開帳 日龍峯寺多宝塔」

2022/09/01(木) ~

2022/09/30(金)

日竜(龍)峯寺(関市下之保)は地元の人から「高澤観音」と親しみを込めて呼ばれる岐阜県内でも古い歴史をもつ寺院です。

なかでも、北条政子によって建立されたといわれる多宝塔は、国の指定重要文化財にも指定されています。今回60年ぶりに多宝塔内部が特別開帳されることを受け、岐阜県博物館でも、日竜峯寺多宝塔について紹介していきます。

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画展

岐阜県博物館・岐阜大学連携企画展

蔵出し!骨のあるやつ

2022/04/23(土) ~

2022/08/28(日)

【前期】頭骨(令和4年4月23日~6月26日)

【後期】骨格(令和4年6月28日~8月28日)

現在、私たちヒトと同じ脊椎動物は約7万種が知られている。最初の脊椎動物は海で生まれ、顎を持たない魚のような形をした生物であった。その後、脊椎動物は、顎を獲得し、効率よく餌を取ることができるようになり、さらには四肢の進化にともない、陸上や空中へ進出した。

今回の連携企画展では、これまでに岐阜県博物館と岐阜大学が収集した資料を中心に、脊椎動物の進化をたどり、いろいろな動物の骨をたっぷり紹介することで、骨の形の不思議さや美しさを楽しみながら、多様な生物の世界への関心を高める機会とする。

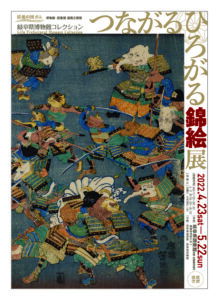

博物館・図書館連携企画展

博物館・図書館連携企画展

岐阜県博物館コレクション つながる、ひろがる錦絵展

2022/04/23(土) ~

2022/05/22(日)

錦絵とは、江戸時代中期から明治時代に流行した多色摺の浮世絵木版画のことです。その用紙は大判がおよそ縦39×横26cmのサイズで、これを並べて大画面にした作品も存在しています。大判を横に3枚並べた大判3枚続がよく知られ、連続させることによって、一層スケールの大きな作品となるよう構成されています。岐阜県博物館が所蔵する錦絵のうち、武者絵や役者絵、相撲絵、風景画、開化絵など多彩なジャンルによる大判続絵に焦点を当てて紹介していきます。

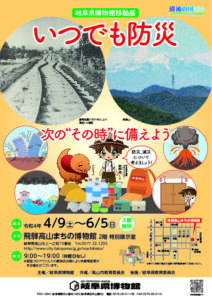

移動展

移動展

いつでも防災~次の“その時”に備えよう~

2022/04/09(土) ~

2022/06/05(日)

岐阜県には10枚以上の活断層、5つもの活火山があり、いつ災害が起きても不思議ではない。また、令和2年7月豪雨や平成30年7月豪雨など、大雨による災害も深刻化してきている。

本企画展では、地震、火山噴火、大雨といった自然災害に焦点を当て、自然災害が発生する仕組みを解説しつつ、災害発生時にはどのようなことが起こるのか紹介する。さらに、家庭でできる減災のための取り組みや災害発生時のための備えについても展示、紹介していくことで、いざという時のためについて考える機会とする。

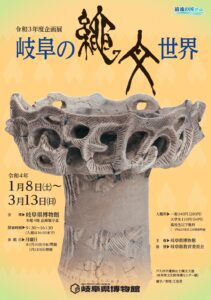

企画展 岐阜の縄文世界

企画展 岐阜の縄文世界

2022/01/08(土) ~

2022/03/13(日)

縄文時代のイメージは、例えば現行の教科書などでは弥生時代との比較対象として扱われ、未発達で不安定な社会であったとして描かれることもあります。しかし、数多くの発掘調査成果からそのような見方に対して再評価が進み、1万年以上続いた縄文時代への関心が高まっています。

それでは岐阜の縄文時代はどうだったのでしょうか。県内では2千を超す縄文時代の遺跡が知られ、各地の発掘調査によって、少しずつ当時の様子が明らかになっています。この企画展で、岐阜の縄文の一端を知っていただければと思います。

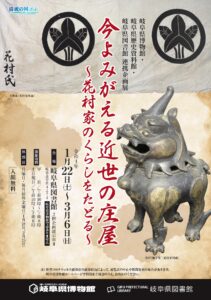

博物館・図書館連携企画展「今よみがえる近世の庄屋 花村家のくらしをたどる」

博物館・図書館連携企画展「今よみがえる近世の庄屋 花村家のくらしをたどる」

2022/01/22(土) ~

2022/03/06(日)

岐阜県歴史資料館との連携事業です。

花村家は美濃国羽栗郡本郷村(現羽島市福寿町本郷)に所在した旧家で、当代になってから他県に転出されましたが、幸い、同家に伝わった文書や道具類は大切に保管され、そのうち文書群は岐阜県歴史資料館に寄贈・寄託されています。

本展では、花村家伝世の文書と道具類の一部を展示公開します。庄屋であった花村家で用いられた什器類の中には、廃絶した講行事用具や優れた陶磁器などを含み、村の拠り所であった往時の暮らしを偲ばせます。

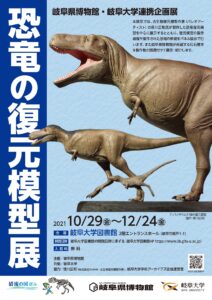

博物館・岐阜大学連携企画展「恐竜の復元模型」

博物館・岐阜大学連携企画展「恐竜の復元模型」

2021/10/29(金) ~

2021/12/24(金)

博物館などの展示資料としてだけでなく、国内外の学術集会や研究発表でも展示・活用されている古生物復元模型作家(パレオアーティスト)の、恐竜をはじめとする古生物の復元模型の展覧会です。最新の研究成果をもとに製作された復元模型には、骨格や筋肉、皮膚、色、息遣いなどの徹底的な「リアル」が追求されています。復元模型からは、立体的に具現化された絶滅動物の生き生きとした姿を垣間見ることができるだけでなく、芸術作品(アート)としての技術や価値も見てとれ、多方面にわたり作品を楽しむことができます。

本展では、恐竜復元模型を中心に展示するとともに、復元模型の製作過程や製作された恐竜の解説をパネル展示します。また、岐阜県博物館が所蔵する化石標本を製作物と関連付けてもご紹介しますので、ぜひご来場ください。

【新型コロナウイルス感染状況によって展覧会および関連催事の変更がありますので、最新情報をHP・ツイッターでご確認ください。岐阜大学図書館が学外利用を休止している場合があります。】

特別展 今日から防災! ―過去を知り、未来へ備えよう―

特別展 今日から防災! ―過去を知り、未来へ備えよう―

2021/10/08(金) ~

2021/12/12(日)

岐阜県では、2014年の御嶽山噴火や1891年の濃尾震災など、県内の各地でいくつもの自然災害が発生しています。また、岐阜県内に活断層は10以上あり、地震をはじめ、自然災害はいつでもどこでも起こりうるものです。

本特別展では、自然災害について、事例やその仕組みについて解説したり、歴史資料を展示したりするだけではなく、家庭でできる防災などについても紹介し、家庭での防災・減災に取り組む機会とします。

【新型コロナウイルス感染状況によって展覧会および関連催事の変更がありますので、最新情報をHP・ツイッターでご確認ください。】

《関連イベント「地震の揺れを体験しよう」》

※10/16土・17日から延期となりました。チラシ裏面と場所が変更になっています。ご注意ください。

〈日時〉11/20土・21日 各日10:00~12:00~/13:00~15:00

〈場所〉マイ・ミュージアム棟前 身障者用駐車場(当日ご利用者は別の駐車場をご案内します)・百年公園北口

〈注意〉雨天中止(少雨でも中止となります)

(2021.10.29追記)

kid’s考古学新聞コンクール

kid’s考古学新聞コンクール

2021/10/30(土) ~

2021/11/28(日)

kid’s考古学研究所(深澤芳樹所長)の考古学新聞コンクール第1回(募集期間:2020年12月14日~21年1月31日)と第2回(2021年9月1日~30日)の入選作品を掲示します。「古代のナゾを新聞にしてみませんか」という呼びかけに、子どもたちが地域の遺跡や埋蔵文化財をテーマに壁新聞形式でまとめた作品の全国コンクールです。

第1回最優秀賞「斐太歴史ガイドツアー新聞」と第2回最優秀賞「聖なる山 船来山古墳群 新聞」は岐阜県内の小学生が受賞しました。

※好評のため会期を延長しました。

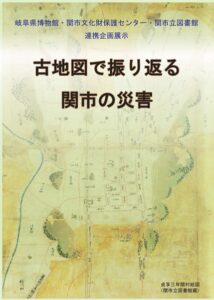

関市連携展「古地図で振り返る関市の災害」

関市連携展「古地図で振り返る関市の災害」

2021/10/08(金) ~

2021/11/28(日)

今年は濃尾地震から130年に当たり、近年の豪雨災害など、今、改めて自然災害と向き合うことが求められています。このような状況の中、当館特別展「今日から防災 過去を知り未来へ備えよう」にあわせ、関市立図書館に保管されている江戸時代以降の洪水や治水の様子がわかる地図や写真を展示し、災害に向き合ってきた強度の歴史に触れる機会とします。

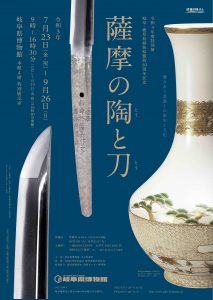

特別展 薩摩の陶と刀

特別展 薩摩の陶と刀

2021/07/23(金) ~

2021/08/26(木)

江戸中期、薩摩藩によって実施された木曽三川の宝暦治水工事が契機となり、昭和46年に鹿児島県と岐阜県とのあいだで姉妹県盟約が結ばれました。以後、さまざまな交流事業がおこなわれるなか、令和3年には50周年を迎えます。このことを記念するため、岐阜の美術工芸として馴染みの深い「陶磁器」と「刀剣」に着目し、鹿児島が誇る「薩摩焼」と「薩摩刀」に焦点を当てた展覧会を開催いたします。

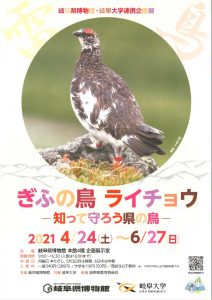

博物館・岐阜大学連携企画展 ぎふの鳥 ライチョウ ―知って守ろう県の鳥―

博物館・岐阜大学連携企画展 ぎふの鳥 ライチョウ ―知って守ろう県の鳥―

2021/04/24(土) ~

2021/06/27(日)

岐阜県は、地域によって気候や地形に大きな差があり、多種多様な生物が見られます。なかでも、御嶽、乗鞍山及び飛騨山脈に生息するニホンライチョウは県の鳥でもあり、岐阜県の豊かな自然を象徴する動物です。

今回の連携企画展では、岐阜県博物館や岐阜大学が所蔵するライチョウに関わる資料を展示することで、岐阜県の豊かな自然の姿を紹介するとともに、ニホンライチョウの保護活動への関心を高める機会とします。

移動展 名前のヒミツ教えます ―植物に隠された物語―

移動展 名前のヒミツ教えます ―植物に隠された物語―

2021/04/10(土) ~

2021/06/06(日)

岐阜県博物館には、岐阜県内を歩きまわり、すべてを網羅して集められた植物標本が9万点以上あり、飛騨で採集された標本も数多く保管されています。集められた全ての標本は同定され、名前が付けられており、1つ1つの植物の名には発見者の思いや生活、感性が反映された由縁となる物語が存在しているのです。

イブキトリカブトやハクサンフウロのように岐阜県を代表する伊吹山、白山の名が付いた植物、ヒダキセルアザミ、トウノウネコノメのように岐阜県の地名が付いた植物があります。また、スミレやハナイカダ、チングルマのように植物のからだの特徴から名づけられたものもあります。

本移動展では、飛騨を中心とした岐阜県で見つけることができる数多くの植物の名前の秘密を貴重な標本とともに紹介します。